|

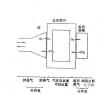

人体在进行新陈代谢过程中,不断地从外界环境中摄取绩并排出 CO2,这种机体与环境之间的气体交换的过程,称为呼吸。整个呼吸过程由以下三个环节组成(图4— l):

1.外呼吸 外呼吸是指外界环境与血液在肺部实现的气体交换,它包括肺通气(肠与外环境之间的气体交换过程)和肺换气(肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换过程)。 2.气体在血溶中的载运 气体(O2,和 C02)由血液载运,即通过血液循环把肺摄取的氧运送到组织细跑,同时把组织细胞产生的二氧化碳运送到肺的过程。 3.内呼吸(又称组织呼吸) 内呼吸是指组织毛细血管中血液与组织细胞之间的气体交换,有时也将细胞内线粒体的氧化过程也包括在内。 可见呼吸功能的实现不只靠呼吸系统来完成,还需要血液循环系统和组织细胞中线粒体功能的协调配合,呼吸功能与机体代谢水平相适应。整个呼吸功能是受神经和体液因素调节, 本章重点阐述外呼吸,即肺通气和肺换气。 第一节肺通气 肺通气是指肺与外界环境之间的气体交换过程。实现肺通气的器官,包括呼吸道、肺泡和胸廓等。 呼吸道是沟通肺泡与外界环境的管道;肺泡是肺内气体与血液进行气体交换的场所;而胸廓的节律性呼吸运动则是实现肺通气的动力。 一、肺的容积和肺容量 (一)肺的容积 图4—2的左侧表示肺的四种基本容积,这四种容积之和即为肺的最大容量,

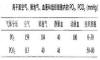

1.潮气量 每一呼吸周期中吸人或呼出气体的容积(即呼吸深度),好像潮汐似的有升有降,故名潮气量。平静呼吸的潮气量在400—600ml之间,一般以500ml计算。潮气量与年龄、性别、体表面积、情绪等因素有关,运动时潮量增加。 2.补吸气量(又称吸气贮备量) 平静吸气之末再尽力吸气所能吸人的气量,称为补吸气量,正常成人约为1500—2000ml。 3.补呼气虽(又称呼气储备量) 乎静呼气之末再尽力呼气所能呼出的气量,称为补呼气量,正常成人约为900一1200ml。 4.余气量(又称残气量) 最大呼气之末尚存留在肺内不能再呼出助气量称为余气量,正常成人约为1000—1500ml。余气量随年龄、健康状况而异,老年人大于青壮年(表4— l)。

以上四种基本容积是互相不重叠的,运动引呼吸加深潮气量增加,必将导致补吸气量和补呼气量的减少。 (二)肺容量 肺容量是肺的基本容积中两项或两项以上的联合气量。 1.深吸气量 深吸气量是指从平静呼气之末作最大吸气时所能够吸入肺的气量,它是潮气量与补吸气量之和,是衡量最大通气潜力的一个重要指标。胸廓的形态和吸气肌的发达程度是影晌深吸气量的重要因索。 2.功能余气量 平静呼气之末尚存留于肺内的气量,称为功能余气量。它是余气量与补呼气量之和,正常成人约为2500ml。功能余气量的 过程中肺泡气中氧分压(PO2)和CO2分压(PCO2)的变化。平静吸气时,进入肺泡的新鲜空气为350ml,只占肺内功能余气量的1/7,所以吸气后肺泡气的PO2不致升得过高,而PCO2不致降得过低;反之,呼气时,则使肺泡气的PO2不致降得太低, PCO2不致升得太高。这样,腕泡气和动脉血的PO2和就不PCO2会随呼吸发生大幅度的变化。 3.肺活量 在最大吸气后,竭尽全力所能呼出的气体量称为肺活量,它是潮气量、补吸气量和补呼气量三者之和或深吸气量与补呼气量之和。肺活量有较大的个体差异,与年龄、性别、体表面积、体位、呼吸肌强弱以及肺和胸廓弹性等因素有关。正常人男子平均为3650m1、女子为2751m1。(吴绍青1961),近年来我国体质调查的结果表明,我国青年男、女学生的肺活量比吴氏报道的值要高,从一个方面表明30年来我国青年学生的体质得到了普遍增强。研究还发现优秀划船、游泳运动员可达7000m1左右。 肺活量反映了肺一次通气的最大能力,在一定程度上可作为肺通气功能的指标,简便易行。但由于测定肺活量时不限制呼气的时间,所以不能充分反映肺通气功能的好坏,于是后来采用时间肺活量来反映一定的时间内所能呼出的气量, 即在最大吸气之,后尽力以最快的速度完成呼气。分别测量第 l、2、3 s末的呼出气量,计算其所占肺活量的百分数,分别称为第 l、2、3 s的时间肺活量。健康成人第1 s为83%,策2s为96%,第3 s为99%。其中,尤以第 l s用力呼出的气量最为重要。功能检查中简称为FEVl。 4.肺总容量 肺所能容纳的最大气量为肺总容量,它是肺活量与余气量之和,其值因年龄、性别、体表面积、体位和训练水平而异。我国成年男子平均约为5300 m1,女性4000m1(表4—2)。

二、肺通气量 (一)每分通气量 每分钟吸人肺或由肺呼出的气量称为每分通气量。每分通气量是呼吸频率与潮气量的乘积,即: 每分通气量(m1)=呼吸频率(次)×潮气量(m1) 健康成人安静时呼吸频率为每分12一16次,潮气量为500 mI,每分通气量为6—8 L。为了便于比较,可以每平方米体表面积表示,据调查,我国成年男子安静时的每分通气量平均为4217 m1/min•m2,成年女子为3650m1/min•m2。每分通气量随年龄、性别、体位和代谢水平而异。 (二)最大通气量(VEmax) 最大通气量是指单位时间内(通常以 l min计算),尽量作快而深的呼吸运动时,所能吸入或呼出的气量。 它是估计一个人能够完成多大生理负荷量的一个重要指标。测定时,一般让受试者作最深最快的呼吸15 sec,所测得的值乘以4。健康男青年的最大通气量都可超过180L,min-1。比较安静时的每分通气量与最大通气量,可以了解肺通气功能的贮备能力,常以通气贮量百分比表示:即为该受试者的最大通气量 通气储量百分比=(最大通气量 -安静时的每分通气量)/ 最大通气量×100% 其正常值等于或大于93%。 肺活量、时间肺活量和最大通气量是评定肺通气功能的三个常用指标。 (三)肺泡通气量 每次吸气所吸入的气体中,一部分将停留在上呼吸道至呼吸性细支气管以前的呼吸道内这部分气体不参与肺泡与血液之间的气体交换,故称为无效腔或死腔,其容积约为150 m1。 呼气时,首先把存留在呼吸道中的气体呼出,随后才呼出肺泡中的气体;而在呼气之末,由肺泡呼出的最后一部分气量又存留在呼吸道申,待下次吸气时首先被吸入。因此,吸人的潮气量要减去无效腔容置后的气体,才是真正能达到肺泡进行交换的气量。每分钟进入肺泡的气量称为肺泡通气量,即: 肺泡通气量=(潮气量—无效腔量)×呼吸频率(次/分) 若潮气量为500 m1,呼吸频率为每分12次,则肺的每分通气量为500×12=6000m1,而每分肺泡通气量则为(500—15O)×12=4200 m1,当潮气量减半呼吸频率加倍或呼吸频率减半而潮气量加倍时,每分肺通气量不变,而肺泡通气量则因无效腔的存在发生很大的变化。例如,当潮气量为250mI,呼吸频率为每分24次时;或潮气量为1000mI,呼吸频率为每分6次时,肺通气量均6000mI,而肺泡通气量前者减为2400m1,后者增至5100m1(表4—3)。因此,从提高肺泡气的更新率考虑,在一定范围内以深而慢的呼吸比浅而快的呼吸有利。

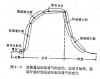

三、肺通气功能对训练的反应与适应 (一)运动与肺通气量 1、运动中和运动后恢复期肺通气量变化的规律 人体在从事持续时间较长而强度较低的亚极量运动时,每分通气量的增加可以分为三个时期, 运动开始之前,每分通气量即有少许预期性的增加(即条件反射性增加)。 即运动开始后的快速增长期、稍后的慢速增长期和稳定期。 运动一旦停止,每分通气量即减少,其减少亦可分为两个时期,即运动停止后的快速减少期和随后的慢速减少期,最后恢复到静息水平(图4—3)。 一般认为,快速增长期和快速减少期的机制,是通过活动肌肉和关节感应器的神经冲动的发放或中止而实现的,故是神经源性机制;慢速增长期和慢速减少期的机制是体液性的。 如果在从事最大运动时,每分通气量的增加不出现稳定状态,而是持续地增加直到衰竭。

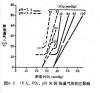

2.潮气量(呼吸深度)和呼吸频率 运动中每分通气量的增加是通过增加潮气量(呼吸深度)和呼吸额率实现的。观察表明, 在运动强度较低时,每分通气量的增加主要是潮气量的增加,呼吸频率的增加不明显;当运动强度增加到一定强度时,才依靠呼吸频率的增加,而潮气量的增加变得较平稳(图4—4)。

3.每分通气量与运动强度 在一定范围内,每分通气量与运动强度呈直线相关。著超出这一范围,每分通气量的增加将与运动强度失去线性相关,即每分通气量的增加将明显大于运动强(图4-5) 4.通气当量(VE/VO2; VEO2) 通气当量是指每分通气量与每分吸氧量的比率,即机体每吸入 l L氧需要多少升的通气量。人体在安静时每分钟的吸氧量为250 m1,每分通气量为6000 m1,故其通气当量为24。 人体在轻运动和中等运动时,每分通气量与每分吸氧量保持直线相关,放通气当量仍为24。 若超出一定范围后,即当人体从事每分吸氧量大于4 L的运动时,通气当量将达到35,这时每摄取 l L氧要有35 L的通气量。运动时通气当量的变化与年龄、性别有关(表4—4),也与运动员专项有关(表4—5)。

通气当量是评价呼吸效率的一项重要指标。 一般说来,呼吸当量愈小,氧的摄取效率愈高,运动生理学上把呼吸当量最小的一点称为最佳呼吸效率点。 另一方面,也说明了为了适应急度缺氧的情况,可以人为地减少通气当量,最好的办法是人工补氧。 5.训练对运动时每分通气量的影响 训练导致人体亚极量运动时每分通气量增加的幅度减小,但因为有训练者能承担的最大运动较无训练者高得多,故共运动时能达到的每分通气量的上限较无训练者为大(图4—6)。

四、运动与呼吸 (一)呼吸方法:口或鼻 (二)呼吸形式 腹式呼吸 胸式呼吸 混合式呼吸 (三)憋气 :用力呼气可升高+llOmmHg, 平静呼气末胸内压约为-3 — -5mmHg, 吸气末约为 -5— -10mmHg, 关闭声门,用力吸气,胸内压可降至-90mmHg, 用力呼气可升高+llOmmHg, (四)过度通气 (五)哮喘和运动诱发的支气管痉挛 第二节气体的交换 一、气体交换的原理 1.气体扩散动力:气体的分压差 2.气体分压的计算 气体分压=总压力×该气体的容积百分比

二、气体交换过程 肺换气和组织换气

三、影响气体交换的因素 (一)气体扩散速率 1.呼吸膜的厚度在肺部肺泡气通过呼吸膜(肺泡-毛细血管膜)与血液气体进行交换。气体扩散速率与呼吸膜厚度成反比关系,膜越厚,单位时间内交换的气体量就越少。呼吸膜由六层结构组成;含表面活性物质的极薄的液体层、很薄的肺泡上皮细胞层、上皮基底膜、肺泡上皮和毛细血管膜之间很小的间隙、毛细血管的基膜和毛细血管内皮细胞层。虽然呼吸膜有六层结构,但却很薄,总厚度不到1μm,有的部位只有0.2μm,气体易于扩散通过。此外,因为呼吸膜的面积极大,肺毛细血管总血量不多,只60-140ml,这样少的血液分布于这样大的面积,所以血液层很薄。肺毛细血管平均直径不足8μm,因此,红细胞膜通常能接触至毛细血管壁,所以O2、CO2不必经过大量的血浆层就可到达红细胞或进入肺泡,扩散距离短,交换速度快。病理情况下,任何使呼吸膜增厚或扩散距离增加的疾病,都会降低扩散速率,减少扩散量,如肺纤维化、肺水肿等,可出现低氧血症;特别是运动时,由于血流加速,缩短了气体在肺部的交换时间,这时呼吸膜的厚度和扩散距离的改变显得更有重要性。 2.呼吸膜的面积气体扩散速率与扩散面积成正比。正常成人肺有3亿左右的肺泡,总扩散面积约70m2.安静状态下,呼吸膜的扩散面积约40m2,故有相当大的贮备面积。运动时,因肺毛细血管开放数量和开放程度的增加,扩散面积也大大增大。肺不张、肺实变、肺气肿或肺毛细血管关闭和阻塞均使呼吸膜扩散面积减小。 (二)通气/血流比值(VE/Q) 通气/血流比值的影响通气/血流比值(ventilation/perfusionratio)是指每分肺通气量(VA)和每分肺血流量(Q)之间的比值(VA/Q),正常成年人安静时约为4.2/5=0.84.不难理解,只有适宜的VA/Q才能实现适宜的气体交换,这是因为肺部的气体交换依赖于两个泵协调工作。一个是气泵,使肺泡通气,肺泡气得以不断更新,提供O2,排出CO2;一个是血泵,向肺循环泵入相应的血流量,及时带走摄取的O2,带来机体产生的CO2。

如果VA/Q比值增大,这就意味着通气过剩,血流不足,部分肺泡气未能与血液气充分交换,致使肺泡无效腔增大。反之,VA/Q下降,则意味着通气不足,血流过剩,部分血液流经通气不良的肺泡,混合静脉血中的气体未能得到充分更新,未能成为动脉血就流回了心脏。 犹如发生了动-静脉短路,只不过是功能性的而不是解剖结构所造成的动-静脉短路。由此可见,VA/Q增大,肺泡无效腔增加;VA/Q减小,发生功能性动-静脉短路。两者都妨碍了有效的气体交换,可导致血液缺O2或CO2潴留,但主要是血液缺O2.这是因为,动、静脉血液之间O2分压差远远大于CO2的,所以动-静脉短路时,动脉血PO2下降的程度大于PCO2升高的程度;CO2的扩散系数是O2的20倍,所以CO2的扩散较O2为快,不易潴留;动脉血PO2下降和PCO2升高,可以刺激呼吸,增加肺泡通气量,有助于CO2的排出,却几乎无助于O2摄取,这是由氧离曲线和CO2解离曲线的特点所决定的。肺气肿病人,因许多细支气管阻塞和肺泡壁的破坏,上述两种VA/Q异常都可以存在,致使肺换气速率受到极大损害,这是造成肺换气功能异常最常见的一种疾病 呼吸运动是一种节律性活动,呼吸的深度和额率是随着机体括动水平发生相应的改变。当参加体育锻炼时,随着运动强度的增加,呼吸加深,呼吸额率加快,佼机体吸人更多的 O2始出更多的 CO2以适应新陈代谢的需要。呼吸运动随新陈代谢水乎改变,是通过神经系统和体液共同调节来实现的。 (一)呼吸中枢 中枢神经系统各部位都有调节呼吸运动的神经元,调节呼吸运动的神经元相对集中的部位称为呼吸中抠。 脊髓、脑干;间脑和大脑皮层等部位,都有呼吸中抠的存在,但延髓的呼吸中抠是最基本的呼吸中枢。 延髓呼吸中枢具有自动节律性,即产生节律性的放电,从而引发节律性的呼吸。 延髓中与呼吸相关的神经元主要集中在背侧及腹侧两组神经核团内。分别称为 背侧呼吸组 (Dorsal respiratory group DRG)及腹侧呼吸组(Ventral respiratory group VRG)。其中吸气神经元和呼气神经元的分布是散在的,且是互相混杂的,在功能上则是互相对抗的。它们在CO2或H+的作用下,交替发生兴奋和抑制。 平和呼吸时吸气神经元一方面传出下行冲动,引起脊髓中支配吸气肌的运动神经元兴奋,使吸气肌收缩引起吸气运动,另一方面则抑制呼气神经元兴奋。 随后吸气神经元的兴奋性降低,而呼气神经元兴奋,同时抑制吸气神经元的兴奋,从而使吸气肌松弛,引起被动性的呼气。 用力呼气时,呼气神经元的兴奋较强,这时除抑制吸气神经元兴奋外,同时还传出下行冲动,刺激脊髓中支配呼气肌的。运动神经元,使呼气肌收缩,引起主动性的呼气运动,呼气神经元兴奋以后,兴奋性降低,吸气神经元在 CO2和扩的作用下又发生兴奋。抑制呼气神经元,开始吸气运动,如此形成有节律的呼与吸的运动。 在脑桥上部存在调整延髓呼吸中枢节律活动的神经结构,称为呼吸调整中枢。其作用是抑制延髓吸气中枢的活动,防止过长的吸气,调整呼吸节律。 延髓呼吸中抠与脑桥呼吸调整中抠的关系是: 在CO2和其他传人冲动作用下,延髓吸气神经元兴奋, 一方面将冲动下传到脊髓,引起吸气; 另方面将冲动上传至脑桥呼吸调整中枢,使之兴奋。 从调整中枢再发出冲动下传到长吸中枢及吸气中枢,抑制它们的活动,使吸气停止,引起呼气。 当吸气中枢被抑制时,由它上传到调整中枢的冲动消失,调整中枢对延髓吸气中枢的抑制作用亦解除,吸气中枢重又兴奋,又开始下一次的呼吸周期。 呼吸还受脑桥以上部位如大脑皮层、边缘系统、下丘脑等的影响。众所周知,大脑皮层可以随意控制呼吸,例如,倒立时人可以在一定限度的屏佐呼吸憋气,再如跑步时,人可以根据步频调整呼吸节律等。大脑皮层对呼吸的调节是随意呼吸调节系统,而脑干对呼吸的调节属不随意的自主呼吸的调节系统。 (二)呼吸的反射性调节 1.呼吸肌本体感受性反射 呼吸肌本体感受性反射是指呼吸肌本体感受器传人冲动所引起的反射性呼吸变化。呼吸肌同其它骨路肌一样,其本体感受器是肌梭,并接受肌肉牵张的剃激。当呼吸肌被拉长时,肌棱感受器受到刺激而发生兴奋,传人冲动通过脊神经到达脊髓,反射性地使感受器所在部位的肌肉收缩加强。在人及动物实验中观察到,如呼吸道阻力增加,则呼吸运动立即加强。在人及动物实验中观察到,如呼吸道阻力增加,则呼。吸运动立即加强。 如在吸气时增加呼吸道的阻力,因吸气肌等长收缩成分增大,使本体感受性反射加强,可反射性地使吸气肌收缩加强,以克服阻力增加吸入气量。如在呼气时增加呼吸道阻力,呼气肌也将产生相同的反应。 除呼吸肌本体感受性反射之外,人体从事运动或劳动时,肌肉和关节的本体感受器受到刺激,亦可反射性地引起呼吸加强,从而使呼吸功能的变化适应人体活动的需要。 2.防御性呼吸反射 在整个呼吸道都存在着激惹感受器 这些感受器实际上就是分布于呼吸道粘膜上皮细胞上的迷走传人神经的终末。当受到机械的或化学性刺激时,即引起防御性呼吸反射如咳嗽,喷嚏等。 (三)化学因素对呼吸的调节 血液和脑脊液中化学成分的变化,特别是动脉血中 PCO2增高、 PO2下降和 H+升高时,都可刺激化学感受器,使呼吸中抠活动增强,从而调节呼吸的频率和深度(图4—8)。

1.化学感受器 接受血液和脑脊液中化学物质刺激的感受器称化学感受器。与呼吸调节有关的化学感受器因其所在部位不同,分为外周化学感受器和中枢化学感受器两类。 外周化学感受器是指颈动脉体和主动脉体,前者位于颈内外动脉分叉处,后者则分散在主动脉弓和肺动脉之间的血管壁外组织中。它们感受血液中 CO2分压、O2分压和 H+变化的刺激,冲动分别由窦神经和主动脉神经传人延髓。 中枢化学感受器位于延髓疆腹外侧浅表部位,直接与脑脊液接触,能接受脑脊液中 H+变化的刺激。当血液中 CO2分压升高财,由于 CO2易进入脑脊液生成 H2CO3,并解离出 H+,使脑脊液 H+升高,刺激中枢化学感受器,再通过一定的神经联系,作用于呼吸中枢,使呼吸增强。中枢化学感受器不感受低 O2的刺激,但对 CO2的敏感性却比外周化学感受器为高。 2. CO2对呼吸的调节 CO2是调节呼吸运动最重要的体液因素,是维持正常呼吸的重要生理性刺激。人在过渡通气后可发生呼吸暂停,就是由于过度通气排出了较多的 CO使血液 CO2分压下降,以致对呼吸中枢的刺激减弱所引起。反之,如吸入气中 CO2浓度增加,可使呼吸加强。例如,当吸人气中 CO2增加到3%时,肺通气量即将超过正常时的一倍以上。一般在吸人气中 CO2不超过7%,通过增大肺通气量,还能保持肺泡气中CO2分压不致上升过大,CO2 超过10%以后,因肺通气量不能随之再上升,致使肺泡气和动脉血CO2 分压将明显升高,出现呼吸困难、不安和头昏、头痛等症状。 当吸入气 CO2浓度增加至20%时,则可引起呼吸中抠麻痹,导致呼吸抑制。 CO2对呼吸的刺激作用是通过两条途径实现的:一条是刺激外周化学感受器(颈动脉体和主动脉体),冲动传人延髓呼吸中枢,使其兴奋,引起呼吸加深加快;另一条是通过刺激中枢化学感受器而影响呼吸的。这两条途径中后一条是主要的。 3. H+对呼吸的影响 当血液中 H+升高时,呼吸加强; H+降低,则呼吸抑制。 H+升高影响呼吸的途径也是通过刺激外周及中枢化学感受器而实现的,但由于H+不易进入脑脊液,因面对中抠化学感受器的刺激作用较小。 4.低氧对呼吸的调解 低氧(动脉血 O,分压降低)导致呼吸加深加快,肺通气量增加。低氧对呼吸的刺激作用完全是通过外周化学感受器所实现的反射效应。 5. PCO2 、H+和 PO2在调节呼吸中的相互作用 实际上动脉血中的 PCO2 、H+和 PO2三个因素是不可能发生单因素改变的,而总是一种因素的改变会引起其余一种或两种因素相继改变成存在几种因素的同时改变。动脉血中 PCO2、H+和 PO2三种因素的相互影响、相互作用既可因相互总和而加大,也可因相互抵销而减弱。如图4—9中可以看到,随着 PCO2 升高, H+也随之升高,两者的作用总和起来使肺通气较单独 升高时为大。如若H+浓度增加使肺通气量增加,排出大量的 CO2,从而使CO2下降,这样就抵销了一部分H+的刺激作用,结果是使肺通气量的增加较单独增加H+时为少。

图4—9是人体实验结果,显示 PCO2 、H+和 PO2三种因素一起作用时它们之间的相互作用。可以看出随着肺泡气 PO2的下降, PCO2 —肺泡通气曲线的斜率增大,表明低 O2可以增强 CO2对呼吸的刺激作用;由图,4—9还可看到 PH降低,整个曲线左移,表明H+增加也能加强 CO2的呼吸效应。 PCO2 、 H+和PO2三种因素的相互作用可以发生在外周化学感受器,也可能发生于中枢部位。 (四)运动时呼吸的变化及调节 1.运动时呼吸的变化 运动时机体代谢加强,呼吸系统将发生一系列变化以适应机体代谢的需要。例如,呼吸加深加快,肺通气量增大,在耐力性活动即以有氧代谢为供能特征的运动中,肺通气量的增加与运动强度呈线性相关。 潮气量可从安静时的500m1增加到2000m1,呼吸频率可从每分12一18次增至50次/ min左右,通气量可增加到100L/ min以上,氧的摄人量和 CO2排出量也都相应增加(图4-10)。

2.运动时呼吸(肺通气量)的调节 运动时呼吸(肺通气量)的调节机制迄今尚未完全澄清,但可以肯定的是,运动时呼吸(肺通气量)的调节是属于多因素调节的,并且也肯定包括神经机制和体液机制两个方面的因素。 神经机制又包括大脑皮层和高位中枢驱动和运动肌肉本体感受性反射。图4—3中肺通气的条件反射性增加和运动开始后的骤然激增可能是由大脑皮后驱动所致。运动一旦启动,运动肌肉的本体感受器的传人冲动是反射性引起呼吸加深加快的调节机制之一,其主要依据是被动运动肢体,即可导致呼吸加深加快;但如若阻断运动肢体的传入神经,再被动运动肢体,则呼吸不出现加深加快的反应。 体液机制——PH、 PCO2、PO2和温度的作用。有大量实验证明,轻度和难度运动时动脉血 PH、 PCO2、 PO2都保持在正常水乎,运动强度进一步增加时,除了动脉血 PH降低外,而 PCO2,却因过度通气而低于安静时而 PO2则又高于安静时(图4—ll)。

人们认为运动中肺通气的慢速增长和运动结束后的慢速减少(图4—3)与体液因素有关。 因为动脉血 PH、 PCO2和 PO2均值虽然保持不变,但是它们都随呼吸而呈周期性波动;运动时,这种波动的幅度和变化率增大,可能在运动通气反应中起重要作用。此外,体液的温度升高在促使肺通气量增加中可能有较重要的作用。用图4—12表示运动时肺通气的多因素调节。

|

关注公众号: 健身营养 或复制ID:

foodgym

回复“营养”,即可免费获得健身饮食完整资料。